そろそろ冬の準備!雪道も安心の直前チェックまとめ

「冬の運転、何から準備すればいいの?」そんな不安を感じる方へ。今回のコラムは、冬に備えた自動車準備についてまとめました。

雪道や凍結路でのトラブルの例や、具体的な準備項目など、冬の運転を安心して楽しむための秘訣をご紹介。タイヤやバッテリーの点検箇所、万が一のトラブル対策までまとめていますので、特に雪道運転が初めての方はぜひ最後までご覧ください。

1. 冬の自動車準備はなぜ必要?安全運転の基本

「冬の準備」と聞くと、少し面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、冬の路面状況は想像以上に変化しやすく、普段の運転とは全く異なる危険が潜んでいます。この準備は、あなたの命だけでなく、同乗者や周囲の人々の安全を守るために不可欠な、最も基本的な安全運転の心得なのです。

1.1 冬の道路に潜む危険とは?

冬の道路は、積雪だけでなく、さまざまな形でドライバーを危険にさらします。見た目には問題なさそうに見えても、思わぬ落とし穴があることも少なくありません。

| 雪道の危険 | 詳細 |

|---|---|

| 積雪路面 | 雪が積もった路面はタイヤのグリップ力が著しく低下し、スリップしやすくなります。特に新雪やシャーベット状の雪は、車のコントロールを失いやすい状態です。 |

| 凍結路面(アイスバーン) | 路面が凍結している状態を指します。特に夜間から朝方にかけて、気温が氷点下になると発生しやすくなります。 |

| ブラックアイスバーン | 最も危険とされる路面状態の一つです。アスファルトの色が透けて見えるほど薄く透明な氷が張っているため、ドライバーは凍結していることに気づきにくく、突然スリップして事故につながることが多発します。橋の上、トンネルの出入り口、日陰などは特に発生しやすい場所です。 |

| 圧雪路面 | 雪が車に踏み固められてできた路面で、一見すると走行しやすそうに見えますが、表面が非常に滑りやすく、制動距離が大幅に伸びる傾向があります。 |

| 視界不良 | 吹雪や降雪、路面の雪が巻き上げられること(ホワイトアウト)により、視界が極端に悪化し、前方の障害物や対向車、歩行者の発見が遅れる危険性があります。 |

1.2 準備不足が招く深刻なトラブルとリスク

冬の自動車準備を怠ることは、単に不便なだけでなく、重大な事故や予期せぬトラブルに直結します。

| 準備不足の種類 | 想定されるトラブル・リスク | 具体的な影響 |

|---|---|---|

| スタッドレスタイヤ・チェーン未装着 | スリップ事故、スタック、交通規制による立ち往生 | ・人身事故や物損事故による怪我、損害賠償 ・車両の損傷、修理費用 ・レッカー移動費用、交通渋滞の発生 ・冬用タイヤ規制区間での通行止め、罰則 |

| バッテリーの点検不足 | バッテリー上がりによりエンジンが始動しない | ・目的地への遅延、予定のキャンセル ・JAFなどのロードサービス費用 ・極寒の中での立ち往生による体調不良 |

| ワイパー・ウォッシャー液の不備 | 視界不良、凍結によるワイパー破損 | ・凍結によりウォッシャー液が出ない ・視界不良による追突事故、接触事故 ・ワイパーブレードやモーターの故障 |

| 緊急時の備え不足 | 立ち往生時の寒さ対策、脱出不能 | ・低体温症などの健康被害 ・長時間にわたる車内での待機による精神的ストレス ・スタックから脱出できない |

これらのトラブルは、単に時間やお金を失うだけでなく、命に関わる重大な結果を招く可能性があることを忘れてはなりません。

1.3 冬の準備がもたらす安心と快適なドライブ

冬の自動車準備は、リスクを回避するだけでなく、多くのメリットをもたらします。

| 冬に備えるメリット | 詳細 |

|---|---|

| 安全性の向上 | 適切なタイヤや装備、点検によって、滑りやすい路面でも安定した走行が可能になり、事故のリスクを大幅に低減できます。 |

| 精神的な安心感 | 万全の準備をしていれば、「もしも」の時にも落ち着いて対処でき、冬道の運転に対する不安が軽減されます。これは、安全運転にもつながります。 |

| 快適なドライブ | 視界がクリアに保たれ、車内も暖かく、故障の心配が少ない状態で運転できるため、冬のドライブをより快適に楽しむことができます。 |

| 予期せぬ出費の抑制 | 事前の点検や整備で故障を未然に防ぎ、事故を回避することで、高額な修理費用やレッカー費用、医療費などを抑えることができます。 |

冬の自動車準備は、単なる義務ではありません。それは、自分自身と大切な人を守るための賢明な投資であり、冬のドライブを安全で快適なものにするための第一歩なのです。

2. 冬本番前に確認したい自動車の必須チェック項目

冬のドライブを安全に楽しむためには、事前の準備が何よりも大切です。ここでは、冬本番を迎える前に必ず確認しておきたい自動車の主要なチェック項目を詳しくご紹介します。一つひとつの確認が、安心な冬のカーライフにつながります。

2.1 最も重要!タイヤの冬支度

冬の自動車準備で最も重要なのが、タイヤの冬支度です。雪道や凍結路での走行性能を左右するタイヤは、命を守る大切なパーツ。適切な準備を怠ると、思わぬ事故につながる危険性があります。

2.1.1 スタッドレスタイヤの準備と点検

雪が降る地域や、路面凍結の恐れがある地域では、スタッドレスタイヤへの交換は冬の安全運転の基本中の基本です。ノーマルタイヤは雪や氷の上ではグリップ力が著しく低下し、非常に滑りやすくなります。スタッドレスタイヤは、低温でも硬くなりにくい特殊なゴムと、雪や氷をしっかりと掴むサイプ(溝)によって、冬道での高い走行性能を発揮します。

スタッドレスタイヤに交換したら、以下の点を確認しましょう。

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 溝の深さ | スタッドレスタイヤには、冬用タイヤとして使用できる限界を示す「プラットホーム」と呼ばれるサインがあります。溝の深さが新品時の半分以下になるとプラットホームが表面に現れ、冬用タイヤとしての性能が低下していることを知らせます。プラットホームが見えたら冬季は使用せず、速やかに新しいタイヤに交換しましょう。 |

| 空気圧 | タイヤの空気圧は、走行性能や燃費に大きく影響します。冬場は気温の低下によって空気圧が下がりやすいため、こまめに点検し、適正な空気圧を保ちましょう。 |

| タイヤの摩耗や損傷 | タイヤの走行面に片減りなどの異常な摩耗がないか、釘などの金属が刺さっていないか、タイヤ全体にひび割れなどの劣化がないかなど、タイヤの状態を確認しましょう。 |

| 製造年週 | タイヤのゴムは時間の経過とともに劣化します。製造から数年経つと、たとえ溝が十分に残っていても性能が低下している可能性があります。タイヤの側面には製造年週が刻印されているので確認しましょう。一般的にスタッドレスタイヤを含むタイヤの寿命は、使用開始から5年経過したとき、または製造から10年程度と言われています。 |

タイヤの点検は、ガソリンスタンドやカー用品店、自動車整備工場などでプロに依頼することもできます。不安な場合は迷わず相談しましょう。

2.1.2 タイヤチェーンの携行と装着練習

スタッドレスタイヤを装着していても、大雪や路面凍結が特にひどい状況では、タイヤチェーンの装着が義務付けられる区間があります。また、スタッドレスタイヤだけでは走行が困難な場面も想定されます。万が一に備え、必ずタイヤチェーンを車に積んでおきましょう。金属製、ゴム製、非金属製など様々な種類がありますが、ご自身の車に合ったものを選んでください。

そして、最も大切なのは事前に装着練習をしておくことです。雪が降る寒い中で初めてチェーンを装着するのは非常に困難で、手間取ると体が冷え切ってしまいます。自宅の駐車場など、安全な場所で一度装着してみて、手順を覚えておくと安心です。

2.2 視界を確保!ワイパーとウォッシャー液の点検

冬の運転では、雪や雨、融雪剤などによって視界が悪くなりがちです。クリアな視界を確保することは、安全運転に直結します。ワイパーとウォッシャー液の状態をしっかり確認しておきましょう。

2.2.1 ワイパーブレードの劣化確認と交換

ワイパーブレードのゴムは、紫外線や雨風によって劣化し、ひび割れや硬化を起こします。劣化したワイパーでは、拭きムラができたり、ビビリ音が発生したりして、視界が十分に確保できません。特に冬場は、凍結したガラスを拭くことでゴムが傷みやすいため、早めの点検と交換が重要です。

寒冷地では、雪や氷が付着しにくい「冬用ワイパー」の使用もおすすめです。冬用ワイパーはゴム全体がカバーで覆われているため、凍結しにくく、安定した拭き取り性能を維持します。

2.2.2 ウォッシャー液の補充と種類

ウォッシャー液は、フロントガラスの汚れを洗い流すために不可欠です。冬場は特に、融雪剤の跳ね返りや泥などでガラスが汚れやすいため、残量を確認し、常に満タンにしておきましょう。

重要なのは、寒冷地用のウォッシャー液を使用することです。通常のウォッシャー液は氷点下で凍結し、いざという時に使えなくなるだけでなく、ウォッシャータンクやポンプが破損する原因にもなります。寒冷地用ウォッシャー液は、凍結温度が低く設定されているため、冬場でも安心して使用できます。原液のまま使用するタイプと、希釈して使うタイプがあるので、使用方法をよく確認してください。

2.2.3 デフロスターの機能確認

デフロスターは、フロントガラスやリアガラスの曇りを取り除くための機能です。冬場は車内外の温度差が大きくなるため、ガラスが曇りやすくなります。デフロスターが正常に作動するかどうか、冬本番前に一度スイッチを入れて確認しておきましょう。特にエアコンのA/Cスイッチと連動しているタイプでは、A/Cがオフになっていると除湿効果が発揮されず、曇りが取れにくい場合があります。

2.3 突然のトラブルを防ぐ!バッテリーの確認

「まさか自分が」と思うようなバッテリー上がりは、冬場に特に発生しやすいトラブルの一つです。低温環境はバッテリーに大きな負担をかけるため、事前の確認が非常に重要になります。

2.3.1 バッテリーの性能チェックと寿命

バッテリーは、低温環境で性能が低下しやすいため、冬場は特に注意が必要です。エンジンを始動させる際の電力供給や、電装品の安定稼働に欠かせないバッテリーは、寒くなると本来の性能を発揮しにくくなります。

以下の点を確認しましょう。

| 点検箇所 | 詳細 |

|---|---|

| 液量 | バッテリー液が不足していないか確認します(メンテナンスフリータイプは不要)。 |

| 端子の緩み・腐食 | バッテリーの端子が緩んでいたり、白い粉(腐食)が付着していたりすると、接触不良を起こしやすくなります。 |

| 電圧 | テスターがあれば電圧を測ることもできますが、ガソリンスタンドやカー用品店で点検してもらうのが確実です。 |

バッテリーの寿命は、使用状況にもよりますが、一般的に2~3年程度と言われています。最近エンジンのかかりが悪くなった、ライトが暗いと感じる場合は、交換を検討しましょう。特に、前回いつ交換したか覚えていない場合は、プロに点検してもらうことを強くおすすめします。

2.3.2 いざという時のための備え

万が一のバッテリー上がりに備えて、次のアイテムを車に積んでおくと安心です。

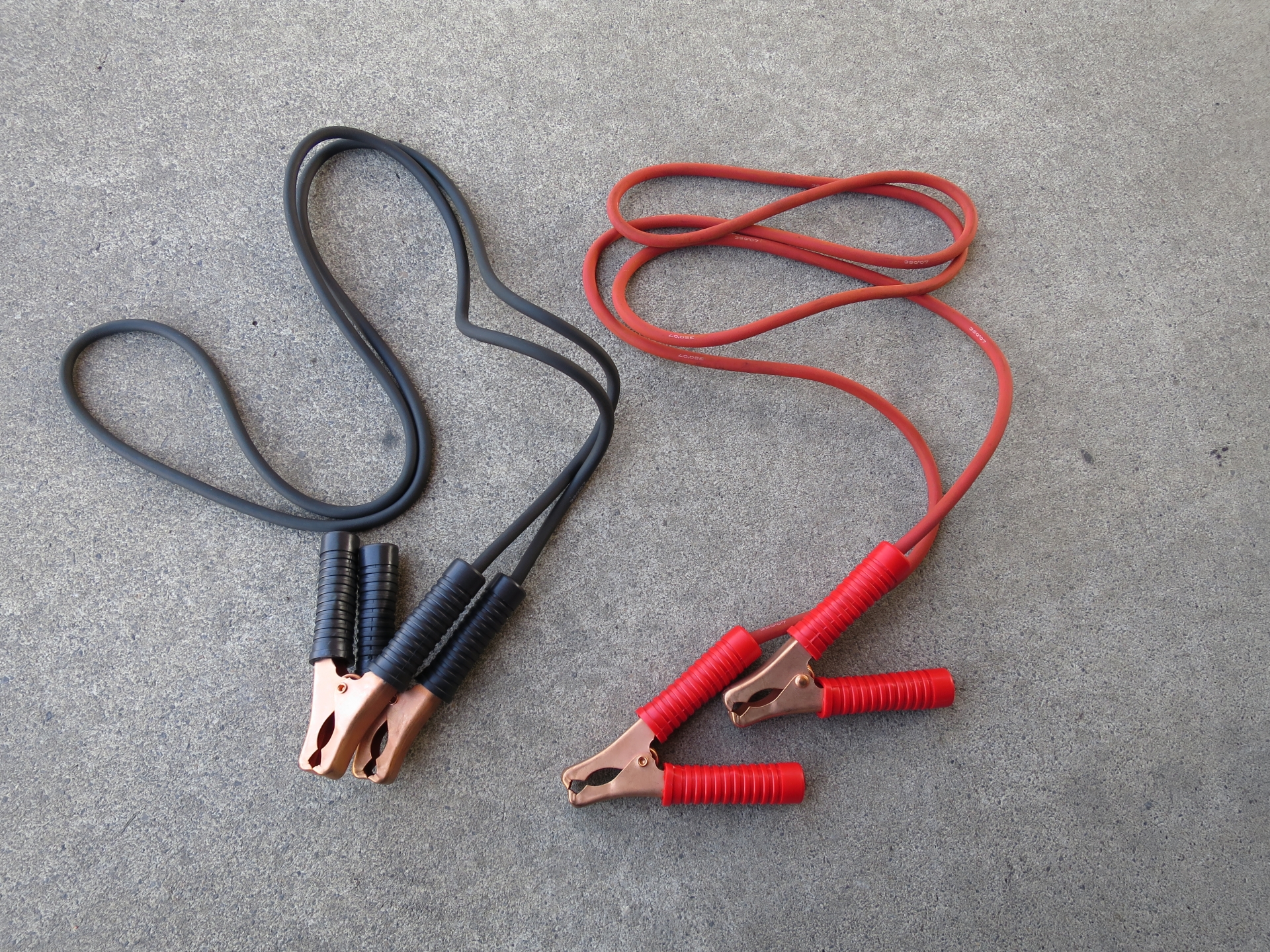

【ブースターケーブル】

他の車からバッテリーの電力を分けてもらう際に必要です。使用方法を事前に確認しておきましょう。

※使用上の注意を守らずに使用すると、故障の原因となる場合があるので十分ご注意ください。

バッテリーは突然寿命を迎えることもあります。特に長距離ドライブや、人の少ない場所へ出かける際には、これらの備えを忘れずに。

2.4 その他の重要箇所も忘れずに!灯火類とブレーキ、冷却水

主要なチェック項目以外にも、冬の安全運転には欠かせない部分があります。見落としがちな箇所もしっかり確認しておきましょう。

2.4.1 灯火類(ライト)の点灯確認

冬は日照時間が短く、雪や吹雪で視界が悪くなることが多いため、ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、ウィンカーなどの灯火類がすべて正常に点灯するかを確認しましょう。切れている電球があればすぐに交換してください。

特に、フォグランプは霧や吹雪の際に視界を確保し、自車の存在を周囲に知らせるために非常に有効です。適切に点灯するか確認し、必要に応じて使用しましょう。

2.4.2 ブレーキの点検

雪道や凍結路では、普段以上にブレーキの性能が重要になります。ブレーキ液の量や、ブレーキパッドの摩耗具合を確認しましょう。ブレーキ液が劣化していたり、パッドが摩耗していたりすると、制動距離が伸びたり、ブレーキの効きが悪くなったりする可能性があります。ブレーキペダルを踏み込んだ時の違和感や、異音がある場合は、すぐに専門業者に点検を依頼してください。

2.4.3 冷却水の確認

エンジンを冷却する役割を果たす冷却水(クーラント液、LLC:ロングライフクーラント)は、凍結するとエンジンに深刻なダメージを与えることがあります。冷却水には不凍液が含まれていますが、古くなるとその性能が低下し、凍結温度が上がってしまうことがあります。

リザーバータンクの液量を確認し、適正な範囲内にあるかチェックしましょう。また、冷却水の交換時期は通常2~3年程度とされています。交換時期を過ぎている場合は、冬が来る前に交換することをおすすめします。特に寒冷地へ出かける予定がある場合は、より低い凍結温度に対応した冷却水に交換することも検討しましょう。

3. 冬の自動車に備える!常備しておきたい便利グッズ

冬のドライブでは、予期せぬトラブルや悪天候に遭遇する可能性があります。万が一に備え、車内に常備しておくと安心なグッズを準備しておきましょう。これらのアイテムは、安全なドライブをサポートし、いざという時の助けとなります。

3.1 雪かき・解氷に役立つアイテム

雪や氷で視界が悪くなったり、車が埋まってしまったりする状況に備えて、以下のアイテムを準備しておくと安心です。

【スノーブラシ】

積もった雪や凍結した窓の氷を除去するために不可欠です!伸縮タイプのものは使いやすく、収納スペースも小さく便利です。

【スコップ・シャベル】

雪にはまってしまった(スタック)際に、車体の下に入り込んだ雪をかき出すのに使います。折りたたみでき、軽量でコンパクトなものが車載に便利です。

【冬用ワイパー】

通常のワイパーよりも雪や氷に強く、凍結しにくい構造になっています。視界確保のために交換を検討しましょう。

その他鍵穴の凍りつきなどを解消する解氷スプレーなど、これらのアイテムを準備しておけば、雪の日の出発時や駐車時もスムーズに対応できます。

3.2 緊急時に役立つアイテム

冬道でのトラブルは、いつ起こるか予測できません。万が一の事態に備え、緊急時に役立つアイテムを常備しておきましょう。命を守るための大切な備えとなります。

| アイテム名 | 用途・ポイント |

|---|---|

| ブースターケーブル | バッテリー上がりの際に、他の車から電気を分けてもらうために必要です。正しい接続方法を事前に確認しておきましょう。 |

| 牽引ロープ | スタックしたり故障で動けなくなったりした車を、他の車で牽引する際に使用します。使用時は周囲の安全を十分に確認してください。 |

| 発煙筒や停止表示器材 | 事故や故障で停車する際、後続車に危険を知らせるための必須アイテムです。LEDタイプは有効期限がなく、雨風にも強いのでおすすめです。 |

| 毛布・防寒着・使い捨てカイロ | 立ち往生などで車内で長時間待機する際の防寒対策として重要です。体温の低下を防ぎ、安全を確保します。 |

| 飲料水・非常食 | 長時間にわたる立ち往生や渋滞に備え、最低限の水分と栄養を確保するための備蓄です。 |

| 携帯電話の充電器・モバイルバッテリー | 緊急連絡や情報収集のために携帯電話の充電を確保します。万が一に備え、常に満充電にしておきましょう。 |

| 軍手・ゴム手袋 | タイヤチェーンの装着や故障対応など、作業時に手を保護するために役立ちます。 |

| 携帯トイレ | 渋滞や立ち往生などでトイレに行けない状況に備えてあると安心です。 |

これらのアイテムは、冬の予期せぬトラブルから身を守るための最低限の備えです。いざという時に慌てないよう、準備しておきましょう。

4. 雪道・凍結路での安全運転のコツ

冬の運転で最も注意が必要なのが、雪道や凍結路での走行です。乾燥した路面とは比較にならないほど滑りやすく、少しの油断が大きな事故につながる可能性があります。ここでは、雪道や凍結路で安全に走行するための基本的な心構えと具体的な運転のコツをご紹介します。

まず、雪道や凍結路では「急」のつく操作を徹底的に避けることが鉄則です。急ハンドル、急ブレーキ、急発進、急加速はスリップやスタックの大きな原因となります。常にゆとりを持った運転を心がけましょう。

4.1 基本操作と注意点

雪道や凍結路での運転は、普段の運転とは全く異なる感覚が求められます。路面状況は刻一刻と変化するため、常に最新の注意を払い、慎重な操作を心がけることが重要です。

特に、路面の凍結は目視では判断しにくい場合があります。日陰や橋の上、トンネルの出入り口などは凍結しやすいポイントなので、速度を十分に落とし、慎重に走行しましょう。特に「ブラックアイスバーン」と呼ばれる、濡れているように見えるが実際は凍結している路面は非常に危険です。

| 注意事項 | 内容 |

|---|---|

| "急"のつく運転操作は厳禁 | 積雪路面、凍結路面での急ハンドル、急ブレーキ、急発進、急加速など、"急"のつく運転操作は大変危険です。普段よりゆっくり、滑らかな操作を意識しましょう。 |

| 速度の出し過ぎに注意 | 路面状況に応じて、普段より大幅に速度を落として走行しましょう。制限速度はあくまで目安であり、安全な速度を自分で判断することが重要です。 |

| 車間距離の詰めすぎに注意 | 制動距離が乾燥路の数倍に伸びるため、普段の2倍以上の車間距離を確保しましょう。 速度 |

4.2 発進・停止・カーブのポイント

具体的なシーンごとの運転のコツを把握することで、より安全に雪道を走行できるようになります。

4.2.1 発進時の注意点

雪道や凍結路での発進は、タイヤが空転しやすく、最もスタックしやすい場面の一つです。発進時のアクセルはゆっくりと、タイヤが空転しないよう、アクセルペダルをじわっと踏み込み、エンジンの回転数を上げすぎないように発進しましょう。

「もしかしてスタックし始めたかも?」と思ったらハンドルを戻し、タイヤが真っ直ぐ正面を向いた状態で慌てずに発信しましょう。ハンドルが切れている状態で抜け出そうとすると、余計にハマってしまうことがあります。

4.2.2 停止時の注意点

雪道や凍結路での停止は、スリップしやすいため特に慎重な操作が求められます。雪道では特に早めの減速を心がけ、停止したい地点よりもかなり手前からアクセルを離し、エンジンブレーキとフットブレーキを使ってゆっくり時間をかけて減速しましょう。

4.2.3 カーブでの注意点

カーブは遠心力が働きやすく、スリップの危険性が高まる場所です。雪道ではカーブに侵入してからの減速では間に合いません!カーブ手前には十分に減速を完了させた状態になるよう、ブレーキ開始位置に余裕を持たせて運転しましょう。また、必要以上なハンドル操作もスリップの危険を生みます。滑らかな走行ラインを取れるよう、走行位置、ハンドル操作にも気を配りましょう。

これらのコツを実践することで、雪道や凍結路での運転リスクを大幅に減らすことができます。しかし、最も重要なのは、「無理をしない」ことです。少しでも危険を感じたら、運転を控える勇気も持ちましょう。新潟県警察のウェブサイトでも冬道の安全運転に関する情報が提供されていますので、ぜひ参考にしてください。

5. よくある雪道でのトラブル

冬の雪道や凍結路では、普段の運転では遭遇しないようなトラブルに見舞われることがあります。ここでは、特に注意したい代表的なトラブルとその対処法、そして未然に防ぐためのポイントをご紹介します。事前に知っておくことで、いざという時に落ち着いて対応できるようになりますよ。

5.1 スタックして抜け出せない

「スタック」とは、雪や泥にはまってタイヤが空転し、車が動かせなくなる状態を指します。特に深い雪やシャーベット状の雪、または凍結した路面で起こりやすいトラブルです。

5.1.1 スタックの原因と予防策

- 深い雪に乗り上げてしまう。

- 凍結した路面でタイヤがグリップを失う。

- 急なアクセル操作でタイヤが空転し、雪を掘ってしまう。

- 冬用タイヤを装着していない、または溝が減っている。

予防策

- 積雪の深い場所や未除雪の道には安易に進入しない。

- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を必ず装着し、摩耗状態を確認する。

- 発進時はゆっくりとアクセルを踏み込み、タイヤの空転を防ぐ。

- 発進時はタイヤをまっすぐにする。

- 可能であれば、四輪駆動車(AWD)や車高の高いSUVなどを選ぶ。

5.1.2 スタックしてしまった時の対処法

もしスタックしてしまっても、焦らず落ち着いて対処しましょう。

- 【周辺の雪を取り除く】スコップなどで、駆動輪の前後や車体の下にある雪を取り除き、タイヤが動けるスペースを確保します。

- 【駆動輪の下に滑り止めを置く】フロアマット、砂、砂利、布切れなどを駆動輪の下に敷き、グリップを回復させます。市販の脱出用ラダーやヘルパーも有効です。

- 【「ゆすり」運転を試す】前進と後退を繰り返し、少しずつ車体を動かして脱出を試みます。この際、アクセルを強く踏みすぎるとさらに深みにはまったり、急に脱出して周辺にの人や物に衝突する恐れがあるので注意が必要です。

- 【JAFやロードサービスに連絡】自力での脱出が困難な場合は、無理をせずJAF(日本自動車連盟)や加入している保険会社のロードサービスに連絡しましょう。

5.2 タイヤチェーンがなく立ち往生

積雪量が多い地域や急な坂道では、冬用タイヤを装着していても、さらにタイヤチェーンの装着が義務付けられる区間があります。チェーンを携行していないと、そうした区間では通行できず、立ち往生してしまう可能性があります。

5.2.1 チェーン規制区間でのトラブルと予防策

トラブル

- チェーン規制区間で通行止めになり、進むことも戻ることもできなくなる。

- 警察官による指示で通行を止められ、罰則の対象となる場合がある。

- 後続車に迷惑をかけ、渋滞の原因となる。

予防策

- 冬の雪深い地域へ出かける際は、必ずタイヤチェーンを携行する。

- 出発前に、立ち寄る可能性のある地域の天気予報や交通情報を確認し、チェーン規制の有無をチェックする。

- 事前にチェーンの装着練習をしておき、いざという時にスムーズに装着できるようにしておく。

5.2.2 立ち往生してしまった時の対処法

もしチェーンがなく立ち往生してしまった場合は、安全を最優先に行動しましょう。

- 【安全な場所に停車】後続車の邪魔にならないよう、路肩などの安全な場所に停車します。ハザードランプを点灯させ、必要であれば三角表示板を設置して後続車に注意を促します。

- 【情報収集と支援要請】道路情報板やラジオ、スマートフォンの交通情報アプリなどで最新の情報を確認します。自力での移動が困難な場合は、JAFやロードサービスに連絡し、指示を仰ぎましょう。

- 【車内での待機】支援が来るまで車内で待機します。エンジンをかけっぱなしにする場合は、一酸化炭素中毒に注意し、定期的に窓を開けて換気を行うか、マフラー周辺の雪をこまめに除雪してください

5.3 まさかのバッテリー上がり

冬の寒さはバッテリーにとって大敵です。気温が低いとバッテリーの性能が低下し、さらにヒーターやデフロスター、ライトなどの使用が増えるため、バッテリー上がりのリスクが高まります。

5.3.1 バッテリー上がりの原因と予防策

原因

- 低温によりバッテリーの化学反応が鈍り、性能が低下する。

- 冬場は暖房や電装品の使用が増え、電力消費量が増大する。

- バッテリーが古く、劣化している。

- ライトの消し忘れなどによる過放電。

予防策

- 【定期的なバッテリー点検】カー用品店や整備工場でバッテリーの状態をチェックしてもらいましょう。特に3年以上使用しているバッテリーは要注意です。

- 【不要な電装品の使用を控える】短距離移動時など、不必要な電装品はオフにする。

- 【ライトの消し忘れ防止】エンジンを停止する際はライトを消す習慣をつける。

- 【もしもに備える】ポータブルジャンプスターターを常備する。

5.3.2 バッテリーが上がってしまった時の対処法

バッテリーが上がってエンジンがかからなくなってしまった場合でも、慌てずに対応しましょう。

- 【ジャンプスタート】:他の車(救援車)から電気を分けてもらいエンジンを始動させる方法です。ブースターケーブルが必要です。

- 【ロードサービスに連絡】ブースターケーブルがない、または手順に不安がある場合は、JAFや加入している保険会社のロードサービスに連絡し、専門家に対応してもらいましょう。

- 【ポータブルジャンプスターターを使用】常備していれば、救援車がなくても自力でエンジンを始動させることができます。使用方法は製品の説明書に従ってください。

5.4 ガラスが凍って出発できない

冬の朝、車のガラスが凍結して視界が確保できず、出発できないという経験はありませんか?安全な運転のためには、視界の確保が何よりも重要です。

5.4.1 ガラス凍結の原因と予防策

原因

- 夜間の冷え込みで、ガラス表面の水分が凍結する。

- 車内の湿気がガラスに付着し、外気温で凍結する(内側の凍結)。

予防策

- 【カーカバーを使用】駐車時に車全体を覆うことで、凍結を防ぐことができます。

- 【撥水剤を塗布】ガラスに撥水剤を塗っておくと、水滴が付きにくくなり、凍結しにくくなります。

- 【凍結防止シートを使う】運転しないときはフロントガラスに専用のシートを被せておくのも効果的です。

- 【不凍タイプのウォッシャー液を使用】寒冷地仕様のウォッシャー液は、凍結しにくく、解氷効果もあります。

5.4.2 ガラスが凍ってしまった時の対処法

凍結してしまったガラスを無理にこじ開けたり、間違った方法で解氷しようとすると、ガラスを傷つけたり、ワイパーを破損させたりする原因になります。正しい方法で安全に視界を確保しましょう。

推奨される対処法

・解氷スプレーを使用:市販の解氷スプレーを吹きかけると、素早く氷を溶かせます。

・スクレーパーで氷を削る:専用のスクレーパーで優しく氷を削り取ります。力を入れすぎるとガラスに傷がつくので注意が必要です。

・デフロスター(エアコン)をかける:エンジンをかけ、エアコンをデフロスターモード(A/Cオン)にして温風をガラスに当てます。内側からゆっくりと温めるのがポイントです。

絶対NGな対処法

・熱湯をかける:急激な温度変化でガラスが割れる可能性があります。絶対にやめましょう。

・ワイパーを動かす:凍りついたワイパーを無理に動かすと、ゴムが破損したり、ワイパーモーターに負担がかかったりします。

・ヘラや固いもので削る:ガラスに傷がつく原因になります。

6. 関連記事のご紹介

雪道の運転に役立つアイテムや、立ち往生した時の対処法などを別のコラムでもご消化しています。こちらもぜひご覧ください。

7. まとめ

冬の自動車準備は、安全で快適なドライブのために欠かせません。事前の点検や備えをしっかり行うことで、雪道や凍結路での不安を減らし、万が一のトラブルにも冷静に対応できます。

この記事でご紹介したチェックリストや便利グッズを活用し、冬の運転に自信を持って臨みましょう。まだ免許をお持ちでない方も、冬の準備を知ることは、安全意識を高め、安心してハンドルを握る第一歩になります。冬の道を楽しみ、素敵なカーライフを送りましょう!